|

空を舞う昆虫たち、チョウとガの世界

|

「北海道大学総合博物館 2011年度 夏の企画展示映像」として上映した動画です。

|

教員:

映像制作: 藤田良治(北海道大学高等教育推進機構) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

自然界では生物と土壌の関わりについて、生物が土壌を豊かにし、土壌は生物の生息環境として相互に作用するといわれる。それをより実感できるのは火山の噴火跡地であろう。有珠山は近年1977-78年と2000年に大きな噴火があった。前者では、火口原を囲む外輪山内壁はかつて樹高30 mに達する森林であったが、噴火で壊滅した後、現在樹高25 mに達するドロノキからなる森林が見られるほどになった。土壌の生成は、地質学者でもあったC.ダーウインが研究したようにミミズの活動があったことによる。植生と土壌の生成発達は同時に進行しているといえる。1977-78年噴火後のその様子について紹介する。

|

教員:

春木 雅寛(北海道大学総合博物館) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

バイオミメティクス(Biomimetics) は生物模倣技術と訳され、「カの口を模倣した痛くない注射針」「サメの皮膚を模倣した水抵抗の少ない水着」「ヤモリの指先を模倣した粘着テープ」といった様々な分野での新技術の応用と商品開発に活かされています。博物館には多くの生物標本が収蔵されていますが、標本を工学者の設計デザインの視点から見直すとどうなるでしょう。生物学者では解けなかった自然の造形美の意味が解き明かされるかもしれません。5億年に渡る自然選択を経た動植物の持つ能力や、形・機能などの特性を把握し、そこからヒントを得て人工的に設計・合成・製造するのが「生物規範工学」です。バイオミメティクス市民セミナーでは、バイオミメティクスの観点から、生物学者と工学者が新しい視点で生物の見方を紹介します。

他の生物の構造や機能を模倣しようとする試みはなにも私達人間だけに限ったことではありません。さまざまな生物が培ってきた長い歴史の中からも、たくさんの巧妙な模倣技術を見出すことができます。本セミナーでは生物個体間の相互作用、特に「アリと共生するシジミチョウ」に関するトピックを中心に、生物が他の生物とのかかわり合いの中でお互いの特徴を巧みに模倣し、自身の生存戦略へと応用する技術を紹介します。

|

教員:

北條 賢(神戸大学大学院理学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

バイオミメティクス

|

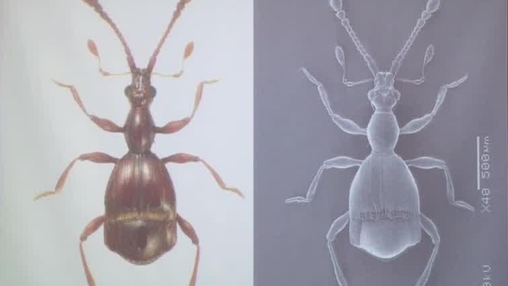

バイオミメティクス(Biomimetics) は生物模倣技術と訳され、「カの口を模倣した痛くない注射針」「サメの皮膚を模倣した水抵抗の少ない水着」「ヤモリの指先を模倣した粘着テープ」といった様々な分野での新技術の応用と商品開発に活かされています。博物館には多くの生物標本が収蔵されていますが、標本を工学者の設計デザインの視点から見直すとどうなるでしょう。生物学者では解けなかった自然の造形美の意味が解き明かされるかもしれません。5億年に渡る自然選択を経た動植物の持つ能力や、形・機能などの特性を把握し、そこからヒントを得て人工的に設計・合成・製造するのが「生物規範工学」です。バイオミメティクス市民セミナーでは、バイオミメティクスの観点から、生物学者と工学者が新しい視点で生物の見方を紹介します。

走査型電子顕微鏡(SEM)写真は白黒写真であるものの、他の顕微鏡では不可能な高倍率、高解像度での生物の表面構造の観察をすることができます。特に昆虫の形態情報が不足しがちな1ミクロン前後の微細表面構造とその機能について、SEM写真は非常に多くの情報を与えてくれます。私たちが知っているようで知らない、または知っているはずなのに忘れている昆虫の微細構造の例を挙げ、筆者らが撮影したSEM写真を多く用いて解説します。

|

教員:

野村 周平(国立科学博物館) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

バイオミメティクス

|

バイオミメティクス(Biomimetics) は生物模倣技術と訳され、「カの口を模倣した痛くない注射針」「サメの皮膚を模倣した水抵抗の少ない水着」「ヤモリの指先を模倣した粘着テープ」といった様々な分野での新技術の応用と商品開発に活かされています。博物館には多くの生物標本が収蔵されていますが、標本を工学者の設計デザインの視点から見直すとどうなるでしょう。生物学者では解けなかった自然の造形美の意味が解き明かされるかもしれません。5億年に渡る自然選択を経た動植物の持つ能力や、形・機能などの特性を把握し、そこからヒントを得て人工的に設計・合成・製造するのが「生物規範工学」です。バイオミメティクス市民セミナーでは、バイオミメティクスの観点から、生物学者と工学者が新しい視点で生物の見方を紹介します。

生物の表面形状は、進化の過程において周辺環境に適合した形状を得ていきました。そしてその構造は、タンパク質の自己組織化などによって常温で自然に形成されています。一方、人類は微細な構造を形成するために、半導体の微細加工に代表されるような、特殊なガスや真空雰囲気、さらにはプラズマ状態など、特殊な環境を制御することで所定の微細構造を形成しています。同じような微細構造を形成することに対し、アプローチの仕方が大きく異なっています。今後、生物の形態を人工的に模倣することで、我々が日々、購入している製品の付加価値を上げようとする場合、簡便に生物の表面構造を形成できる新しい製造技術の登場が望まれています。本セミナーでは、ナノインプリントと呼ばれる、新しい微細加工技術を紹介し、バイオミメティクスと人工的なナノ加工技術との接点を探ります。

|

教員:

宮内 昭浩(日立製作所(株)日立研究所) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

バイオミメティクス

|

バイオミメティクス(Biomimetics) は生物模倣技術と訳され、「カの口を模倣した痛くない注射針」「サメの皮膚を模倣した水抵抗の少ない水着」「ヤモリの指先を模倣した粘着テープ」といった様々な分野での新技術の応用と商品開発に活かされています。博物館には多くの生物標本が収蔵されていますが、標本を工学者の設計デザインの視点から見直すとどうなるでしょう。生物学者では解けなかった自然の造形美の意味が解き明かされるかもしれません。5億年に渡る自然選択を経た動植物の持つ能力や、形・機能などの特性を把握し、そこからヒントを得て人工的に設計・合成・製造するのが「生物規範工学」です。バイオミメティクス市民セミナーでは、バイオミメティクスの観点から、生物学者と工学者が新しい視点で生物の見方を紹介します。

ナノテクノロジー(ナノテク)は、ナノメートル (nm、10億分の1メートル)の領域すなわち原子や分子のスケールにおいて、物質を自在に組み立てたり、動かしたりする技術のことです。2001年から世界各国で研究がスタートし、現在最も活発な科学技術研究分野のひとつとなっています。半導体や高性能電池、情報家電や先進医療デバイスなどに使われているだけでなく、白物家電、スポーツ用品、化粧品などにも、ナノテクを活用した製品が多数存在します。ナノテクを駆使することで、生物のナノ構造をまねることができるようになってきました。また、逆にバイオミメティクスの考え方を導入することで、環境にやさしいナノテクが生まれようとしています。ナノテクとバイオミメティクスのこれからについて考えていきます。

|

教員:

居城 邦治(北海道大学電子科学研究所) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, バイオミメティクス市民セミナー, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 総合博物館, 電子科学研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学名誉教授の鈴木章氏をお招きし、本道の未来を担う子どもたちに、生活の利便性向上や社会経済の発展に大きく貢献する科学技術への関心を高めてもらうため、「見て、触れて、楽しんで、学ぶ」ことができる「体験型の交流の場」を創出しました。

リンク

北海道科学技術振興課

北海道大学総合博物館

|

教員:

|

開講年:2013

|

タグ:

japanese, サイエンスパーク in 北海道大学総合博物館, ノーベル賞, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

物理学科公開講座「宇宙のなぞと物理学」

|

北海道大学で行っているオープンキャンパスの模様を映像でご紹介しています。

当日お越しになれなかったみなさまも北海道大学の雰囲気を感じることができます。 どうぞご覧ください。

リンク

北大オープンキャンパス2013

北海道大学理学部

|

教員:

羽部 朝男(北海道大学大学院理学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, オープンキャンパス, 公開講座でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |